東日本大震災復興支援企画╱震災から14年ふくしまの今

2025.03.31

コープみえでは2019年度から、税と社会保障・平和憲法・食の安全・子育て・性教育・環境をテーマにくらしの諸課題について組合員や地域の方へ学習会を継続して開催しています。

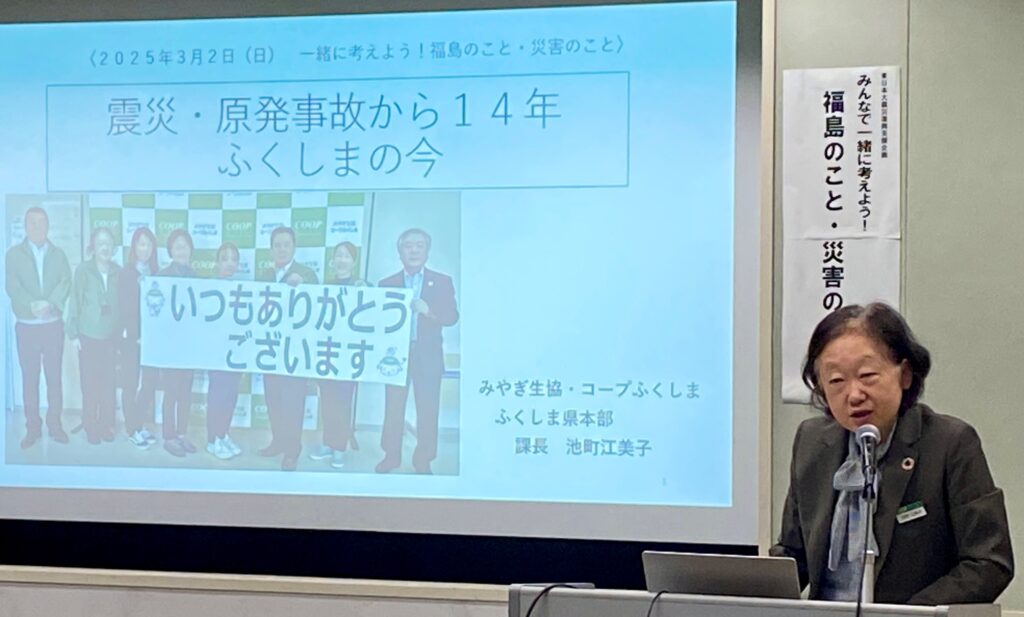

今回は、東日本大震災復興支援企画として「みんなで一緒に考えよう!福島のこと・災害のこと」をテーマに3月2日(日)アスト津にて福島県生協、みやぎ生活協同組合・コープふくしま県本部から職員の池町江美子さん、大越文枝さんのお二人をお招きし開催しました。参加した19名の組合員は、震災の記憶を新たにし今後の防災について深く考える貴重な機会となりました。

震災・原発事故から14年 ふくしまの今

池町さんからは、2011年3月11日に発生した東日本大震災から14年が経過した福島の現状について詳細な報告がありました。特に、被災者数が事故当時の約17%にあたる約2万6千人(2024年11月現在)に減少している一方で、帰還率が低い現状が伝えられました。福島県双葉町・浪江町・富岡町の様子が映像で紹介され、震災当時と今の現状を比較し説明がありました。

また、現在の第一原発の状況についても説明があり、事故の影響が長期にわたっていることが示されました。

池町さんは、「これからのふくしま、そして安心してくらせる社会を次の世代に手渡すために一緒に考えて行きましょう」と参加されたみなさんへ呼びかけ、最後に「うつくしまふくしま、ぜひごらんしょない」と福島の方言で語りかけられ、現地への訪問を促されました。

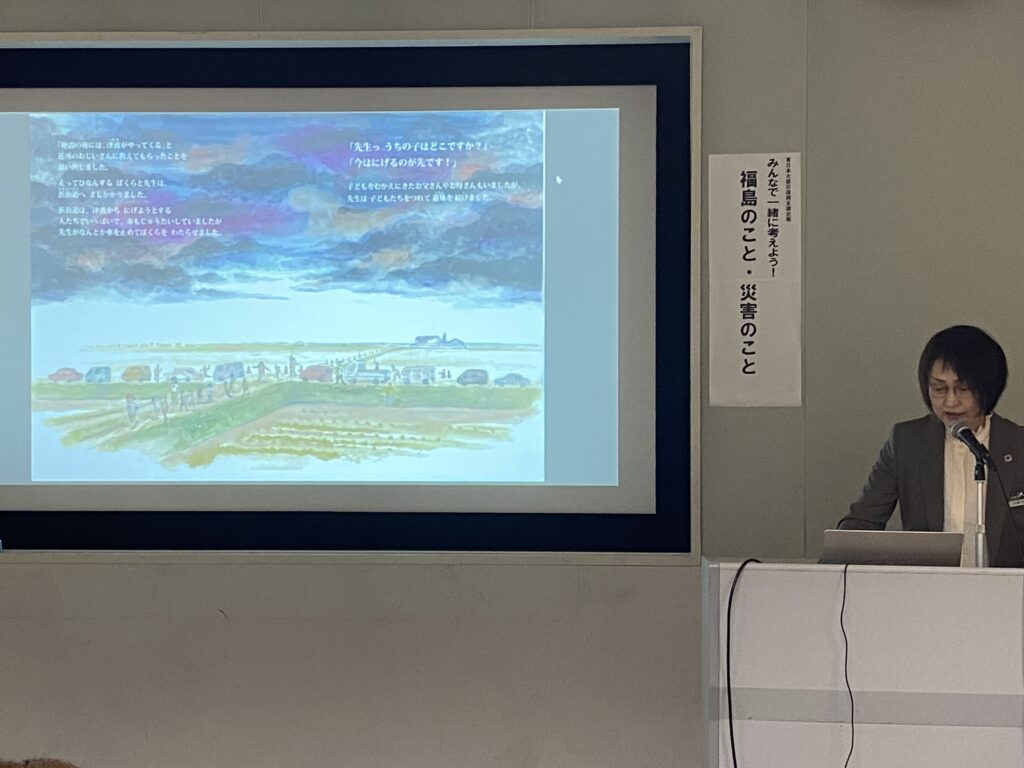

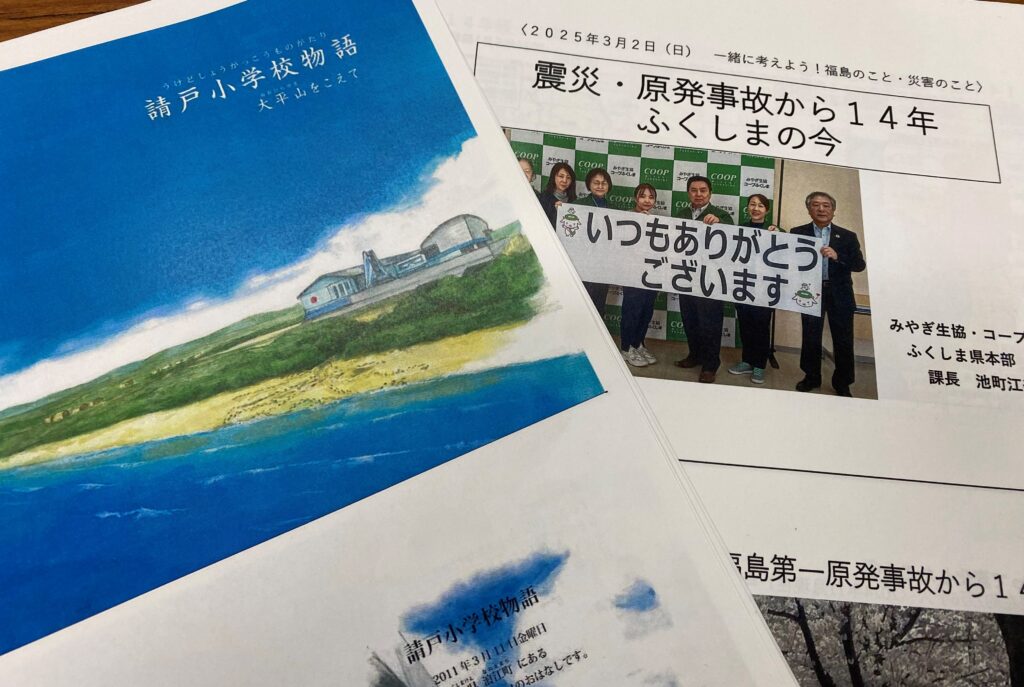

浪江町鯖戸小学校の物語の読み語り

大越さんによる「浪江町鯖戸小学校の物語」の読み語りは、参加されたみなさんの心を強く打ちました。

津波の被害を受けた鯖戸小学校で、住民と小学生たちが裏山の大平山(おおひらやま)へ避難し命を救われた実話は、全員が無事に避難することができ奇跡の学校と知られています。校庭を避難場所としていましたが、津波が押し寄せることでより高い山へと逃げる判断が命を救い、改めて災害時の避難場所の重要性を認識させてくれました。

大越さんは参加者のみなさんに「あなたにとっての大平山はどこですか?」と問いかけ、日頃から各自がが避難場所を確認することの重要性を強調しました。

意見交流:災害に備えて

三重県では南海トラフ地震を不安に思い地域や家庭での対策をとられています。参加者のみなさんからは地震への備えについて活発な質疑が交わされました。防災について関心を持つ方が多く、福島での経験をどのように活かせば良いか、具体的な質問が多く寄せられました。

≪参加者の声の一部≫

・わが子の通学する学校も海に近いので鯖戸小学校の話は他人事には思えない。一度現地訪問したいと思った。

・物語の中で1足の靴を分け合い履く絵がとても印象に残っている。多くの方に知ってもらいたい。

・ニュースや情報場番組でなんとなく知っている気になっていたことがとてもリアルに感じた。関心を持って知ろうとすることが大事だと思った。震害が起こった時、個人で判断できる知識を蓄えたい。

・子どもが小さいので、もしもの時子どもを抱き抱え手を取り逃げられるだとうかと不安を感じる。もっと子育て中の方にも聴いてもらいたいと思った。

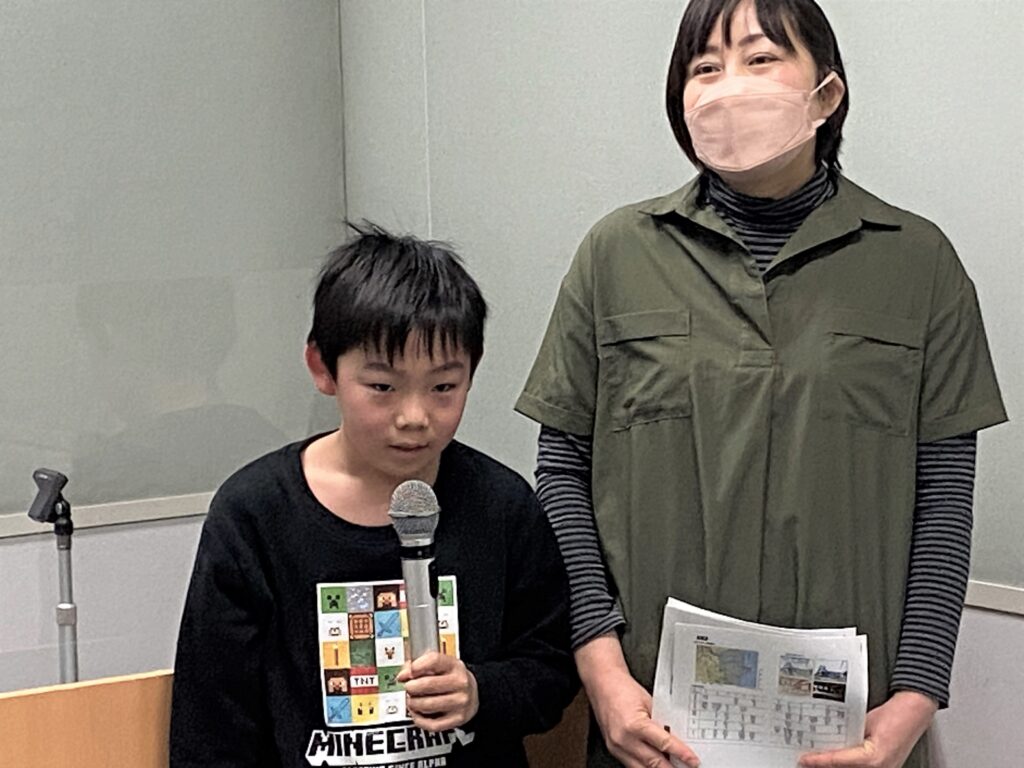

昨年夏に福島の被災地視察とサロン交流会参加募集に応募いただいた組合員の山本さん親子より、参加された感想や体験報告がありました。実際に被災地を訪れたからこそ感じたこと学んだことは、会場のみなさんにとって貴重な情報になったと思います。その他、福島県クイズでご当地問題が出され知識を深めました。全問正解者には、福島県の銘菓が送られ会場は和やかな雰囲気に包まれました。

今回の報告会は、震災から14年が経過した福島の現状を学び、防災意識の向上と具体的な行動について考える貴重な機会となりました。参加された組合員、地域の一人ひとりが、震災を教訓として東日本大震災で起こったことを風化させないことまた、日頃からの備えを怠らないことの重要性を再認識しました。

今後もコープみえは被災地との継続的な交流を行っていきます。